文/蔡宝鑫 图/受访者提供

他,不是科班出身,却干了极其专业的事:通过古生物化石历史文献考据,讲述的孔子、李世民、康熙、乾隆等历史文化名人与古生物化石间的精彩故事,证明了早在公元前500余年中国就发现了古生物化石,有力驳斥了由外国人最先发现和研究中国古生物化石的观点,不仅提升了中国古生物化石文化的国际地位,也增强了中华民族的文化自信。

他,凭借50年深厚的美术造诣和长达20年的古生物化石文化研究经验,创作出了独具意韵的古生物艺术画,成为首位成功申请古生物化石拓片制作发明专利的中国艺术家,另有10余项古生物化石文化艺术成果获得国家知识产权。

他,叫梁晓东。1963年5月生于辽宁省锦州市,系辽宁省美术家协会会员、东北大学东亚研究院研究员、东北大学东亚研究院辽西(锦州)分院院长、锦州师范高等专科学校特聘研究员。

多年浸淫古生物化石文化研究,梁晓东说自己已经成为古生物化石文化研究的“奴隶”,且无悔。

自己家的孩子,为啥别人给取名

梁晓东的父母都是从锦州师范高等专科学校中文系毕业的,都从事教师工作。受家庭的熏陶,他也有着一定的国学文化基础。高中毕业后直接考入锦州市税务系统,一直工作到退休。其中,2004—2008年在义县税务局工作。

有一天周末,梁晓东来到宜州化石馆参观,该馆创建于1994年,1996年被接收为“中国地质博物馆辽西分馆”。有馆藏标本近10000件,展出精品200件。这些珍稀的化石均产于义县及邻近地区,义县地区以化石资源丰富著称,素有“世界化石资源宝库”“世界古生物化石之都”“中国观赏石之乡”等美誉。

后来,梁晓东还了解到:锦州作为热河生物群义县组产地,凭借丰富的化石资源成为化石宝库,滋养着这座城市厚重的文化根脉。锦州人对古生物化石的发现与研究有着举足轻重的贡献,锦州人张和、杜文雅、“郝氏姐妹”发现并依此命名的“张和兽”“杜氏孔子鸟”“娇小辽西鸟”等,都无偿提供科研化石标本,由中国科学院专家研究后取得举世瞩目的科学成果,锦州人也因此声望远扬世界古生物考古界。

徜徉在宜州化石馆的宝库中,梁晓东被深深地震撼着,感叹着,直到找不到自我的存在。

跟随讲解员的步伐,梁晓东忽然发觉,有些化石的名字怪怪的,如:满洲龟化石、室井氏狼鳍鱼化石、细小矢部龙化石、戴氏狼鳍鱼化石等。知识渊博的解说员回答了他的疑惑:伪满时期,在义县发现了丰富的古生物化石资源,日本侵略者垂涎于我们的宝藏,把发现的古生物化石标本冠以诸如“满洲”“室井”“矢部”等带有强烈殖民地色彩的称谓命名,同时假以学术研究的名义,把成卡车的化石标本运回日本,还自诩开创了中国古化石研究的历史。

愤懑的感觉如鲠在喉,性格经常犯“轴”的梁晓东发出了诘问:自己家的孩子,为啥别人给取名?!

回到单位,梁晓东“哗哗”翻着《上下五千年》的书,后来在笔记本中写下:“拥有五千年文明的中华大国的化石考古史,绝不可能是由侵略者书写了开篇语!”

即使打破砂锅,也要问到底

空口无凭,嘴说无益。当时,没有任何史实依据来支持梁晓东的观点。

找!

凭着爱国之情和文化自信,梁晓东在业余时间,大胆跨界,开始了漫长的古生物化石文化研究苦旅。

“找到啦!找到啦!”梁晓东先是雀跃着,继而流下了无声的泪。在民国版《义县志》中《赠鱼石》一文中有一行文字:“清圣祖(康熙皇帝)制有格物编;高宗(乾隆皇帝)制有鱼石屏歌。”

此时,梁晓东已经阅读相关历史资料近千万字,很多书籍都是右开竖排的繁体字,幸亏他的国学功底还比较深厚。

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”其中的艰辛,无需多言:一是业余,全靠节假日;二是自费,只能在工资里挤;三是学海无涯……

梁晓东手划双桨:一方面四处搜集资料,上孔夫子旧书网,查淘宝网,找藏书家,甚至把在北京读书的、具有相同爱好的女儿也发动起来,先后购买了《清高宗(乾隆)御制诗文全集》(10册)、《钦定热河志》《承德府志》等珍贵书籍。另一方面游学国内各大相关博物馆,包括北京故宫博物院、贵州古生物化石博物馆、内蒙古史前文化博物馆、苏州博物馆、本溪地质博物馆等。而锦州市博物馆、锦州市图书馆、渤海大学图书馆,更是经常泡在其中,成为“编外工作人员”。

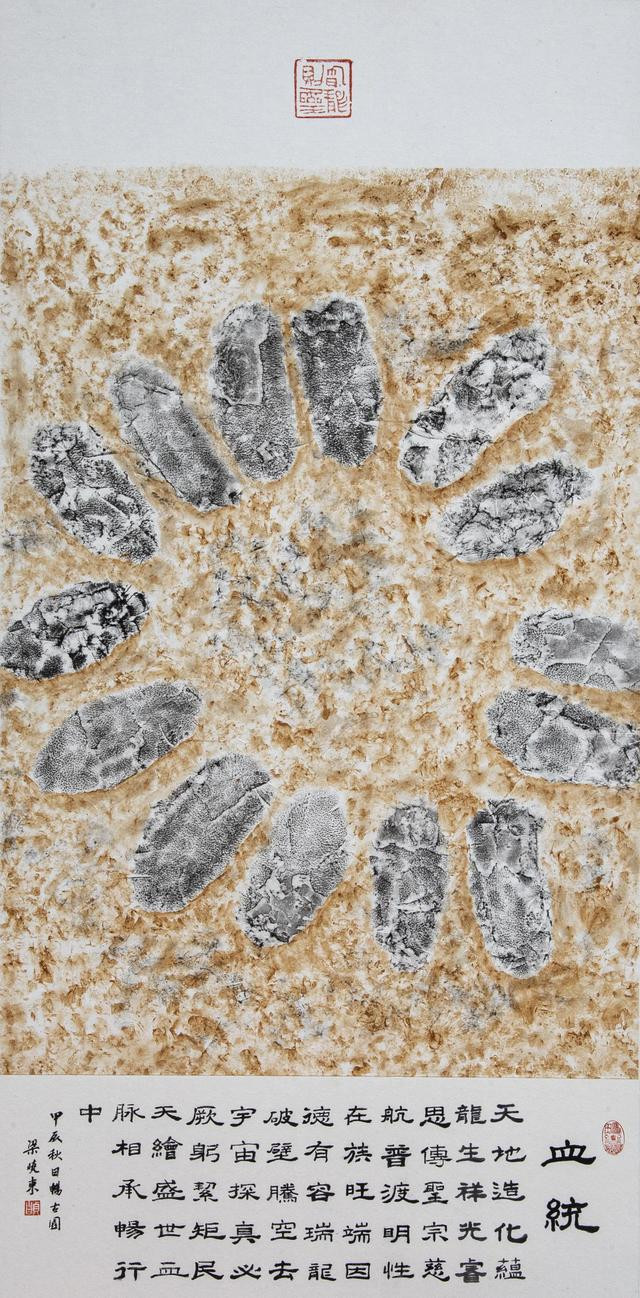

皇天不负苦心人,梁晓东终于寻觅到康熙和乾隆皇帝分别在《康熙几暇格物编》《御制鱼石屏歌》中写到的诗文。

虽然找到了相关诗文,但都是非常经典的古代文言文,梁晓东自己想翻译,感到力不从心。想请父母和女儿帮忙,父母都是师范学校中文专业的高材生,而且最初家里贫寒,床都是用书籍和木板搭建的;女儿是在校大学生,中文基础也很扎实,尽管如此,但也都爱莫能助。

犯“轴”的梁晓东想尽一切办法,像以前查找资料一样寻师拜师。无数次往返北京、沈阳等地,拜访高校导师和文化名人。虽然没有什么结果,但这件事在业界却不胫而走。2006年夏季,著名教育家、儒学家、佛学家、书诗理论家、书法家、辽宁佛学院首任院长、辽宁大学教授王前先生,被梁晓东的求实与执着深深打动:“你这样钻研化石文化,我非常高兴,我全力以赴支持你!”后来,二人结为师徒。84岁的王前先生经过5个月的辛勤付出,拿出了逐字逐句精雕细琢的翻译稿,厚厚的宣纸上是笔走龙蛇的毛笔字。

康熙、乾隆皇帝原是化石文化“专家”

尘埃落定:《康熙几暇格物编》《清高宗(乾隆)御制诗文全集》及《钦定热河志》《承德府志》与民国版《义县志》中的相关化石记载完全吻合!

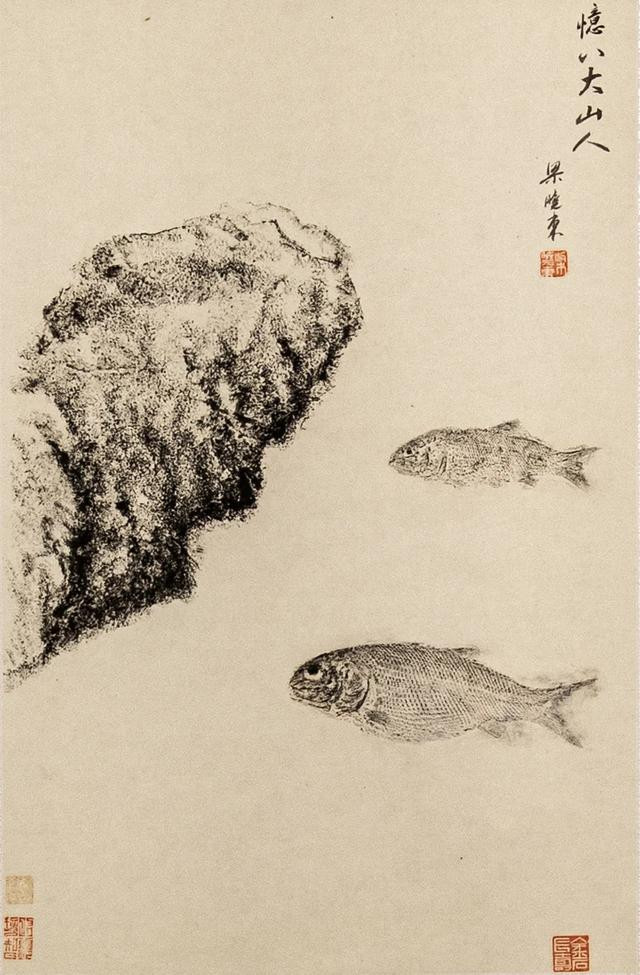

原来,康熙皇帝在辽西北部及内蒙古一带发现并研究了盛产的鱼化石,还制作出了鱼化石的工艺品——松花石嵌鱼化石龙文砚、双凤砚。梁晓东提出:这种鱼化石应命名为“康熙鱼石”或“爱新觉罗·玄烨狼鳍鱼”,以纪念康熙皇帝关于化石的发现与研究所作的贡献。

1754年,乾隆皇帝第二次到东北祭祖,经今辽西地区(朝阳、阜新一带),发现了鱼化石,挥笔写下关于鱼化石形成的文章和一首七言歌行体的诗《御制鱼石屏歌》。文章否定了古代神话传说,确定了由于地质变化原因而形成了鱼化石,这一唯物的观点在当时是极其难能可贵的。还制作出了“鱼石屏”等珍贵的艺术品,这一赏石文化在当时领先了世界人类文明。

“乾隆皇帝是否到过热河生物群?”梁晓东又犯了“轴”。他拿着地图,按照《乾隆皇帝起居注》《清高宗(乾隆)御制诗文全集》《蒙古风土杂咏·序》中的记载,沿着乾隆皇帝第二次东巡祭祖的路线进行考证,即:“甲戌(乾隆十九年)东巡,由热河出中关,即入喀尔沁境,经敖汉、奈曼、土默忒、科尔沁诸部、匝月乃至吉林。”都是在节假日去的,由于没有整块的时间,所以整个过程是接续完成的。顺着历史、文化的脉络,找到了乾隆皇帝发现化石的确切地点——阜新市阜蒙县区域内,乾隆皇帝曾在这里发现大小化石13块,标本为雌黄色狼鳍鱼化石。梁晓东提出:这种鱼化石应命名为“乾隆鱼石”或“弘历·狼鳍鱼化石”,以纪念乾隆皇帝关于化石的发现与研究所作的贡献。

2009年,梁晓东的论文《康乾化石艺术与中国古生物化石文化》横空出世,先后发表于国家级专业学术刊物《化石》《宝藏》上。更新了世人对古生物化石研究史的记载,否定了外国人最早发现并研究中国古生物化石的提法,把中国古生物狼鳍鱼化石研究的历史推前了300余年。

研究古生物化石:再早是李世民,更早是孔子

经常犯“轴”的梁晓东又犯“轴”了:在研究古生物化石方面,有没有比康熙、乾隆皇帝更早的人呢?

有!李世民!

清代的《钦定热河志》和《元一统志》均有记载:贞观十九年(645年),唐太宗李世民亲自率部征东高句丽,在途经辽西地区时发现了鱼化石。驻兵在当时的瑞州(今绥中县前卫)时,食当地大海中所产的一种鱼叫鲙鱼(学名鳓鱼),遂取名“秦王鲙”。秦王鱼石就是今产自辽西地区的“戴氏狼鳍鱼”化石。这一研究成果,否定了法国人戴维在20世纪发现的“戴氏狼鳍鱼”化石的说法。

还有没有更早的呢?梁晓东一边“沾沾自喜”,一边顺着自己犯“轴”的思维在历史的长河里“天马行空”。

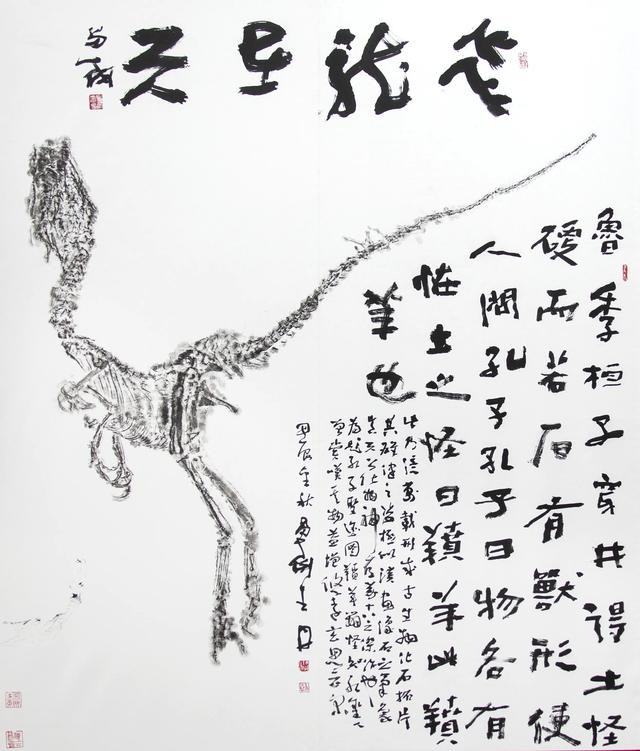

2012年,梁晓东虔诚地来到山东曲阜孔庙拜谒。在大成殿《孔子事迹图》中“羵羊辨怪”图前,他陷入了深深的思索中。该图的文字说明为:“鲁国季桓子打井时挖出怪物,硬得像岩石,有兽的形状,不知其名,使人去问孔子,孔子说:‘天下万物各有各的精怪,土里的叫羵羊,这就是羵羊吧。’”

孔子“羵羊之辨”,一直以来不断地引发人们的种种猜测与思考。目前已经有两种不同的认识:一种观点认为羵羊为地下活体菌类物质,另一种观点则认为羵羊是费(费县)人穿井时挖出的陶器。

梁晓东认为这两种观点都存在问题。活体菌类物质与记载中的“缶”(陶器)不符合,而“羵羊”形似狗、似羊,菌类不会有明显的动物特征。同样,认为是陶器的说法也不能成立,因为孔子不可能连陶器都不认识。

深思熟虑之后,梁晓东大胆提出:这些线索实际上指向了古生物化石。恐龙头骨化石与狗、羊头骨是极其相似的,同时近年来山东临沂地区频繁出土古脊椎类生物化石,证明春秋时期发现化石的可能性。因此,梁晓东认为,孔子说的“羵羊”就是当时出土的古生物化石。

石破天惊!

梁晓东创立孔子发现古生物化石学说的论文《关于中国古生物化石两个遗留问题的看法》,2013年3月发表于国家级专业学术刊物《宝藏》,将中国化石发现史提前到公元前500多年。

为古生物化石文化做点事

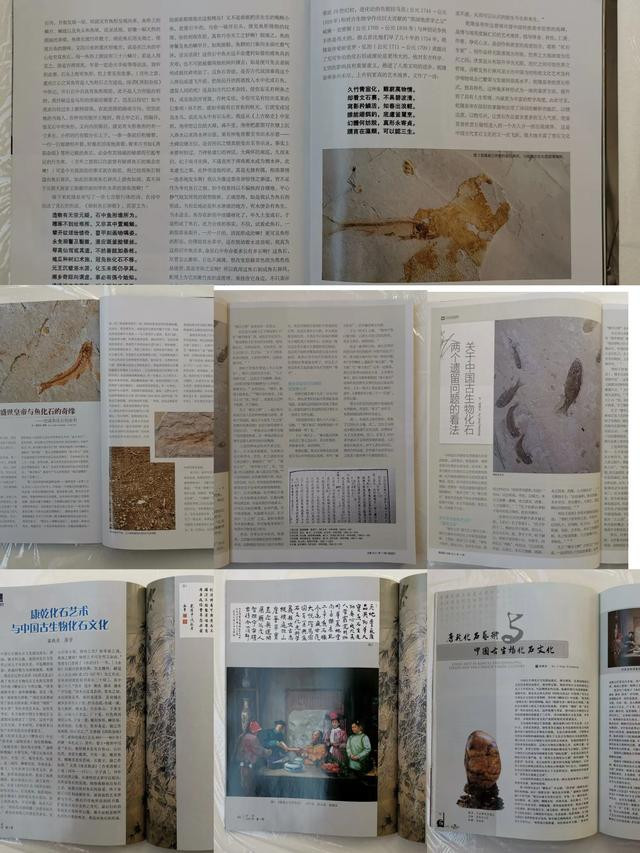

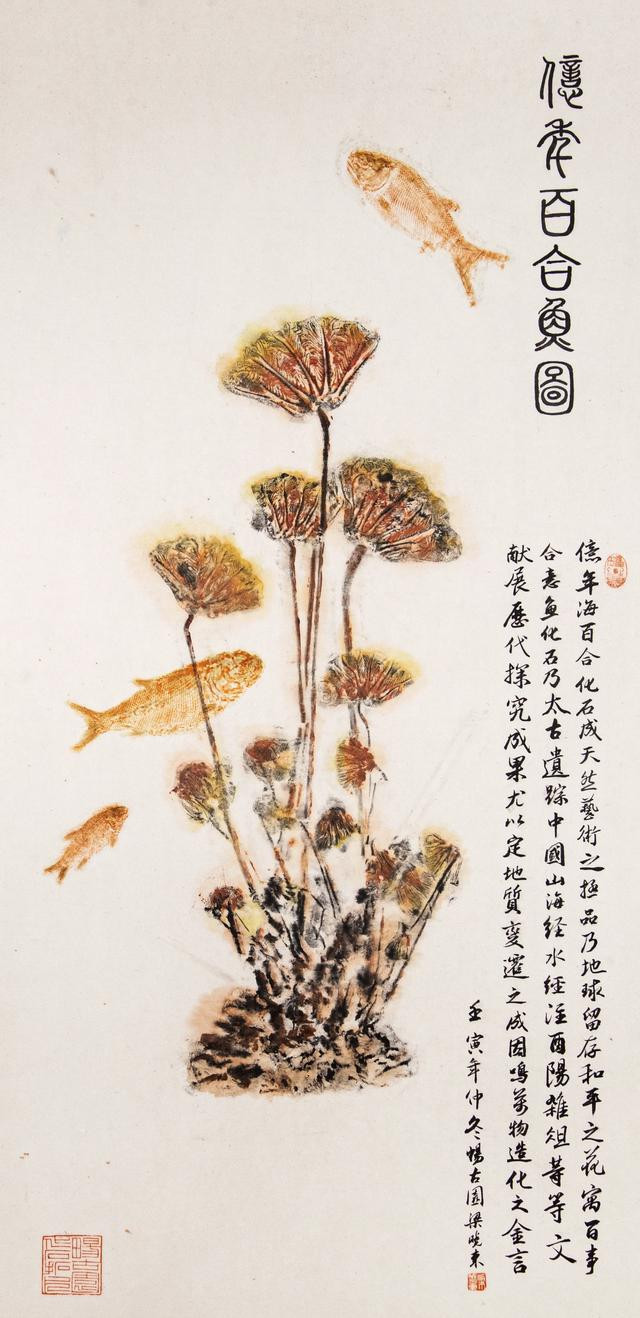

梁晓东在研究中获知:乾隆皇帝为了考证鱼化石,亲手制作“鱼石屏”,亲笔手书《御制鱼石屏歌》的作品。有一天,一个犯“轴”的“奇思妙想”震惊了自己:能否再现乾隆皇帝《御制鱼石屏歌》书法作品的真迹?

说干就干!梁晓东在乾隆御书的作品中检字,有的字在已有的书籍中找不到,就设法再购买其它书籍。最后将《御制鱼石屏歌》中203个字都“挖”出来,集成书法艺术品。书法落款怎么办?时间怎么考证?再次来到北京故宫博物院,也没找到答案。最后,想方设法联系到台北市一家博物馆馆长,帮助解决了这个难题。后来,梁晓东复制了乾隆皇帝曾经制作的“鱼石屏”,成为更形象、更逼真地反映乾隆皇帝对古化石研究的“实物”,在文化界、考古界备受瞩目。

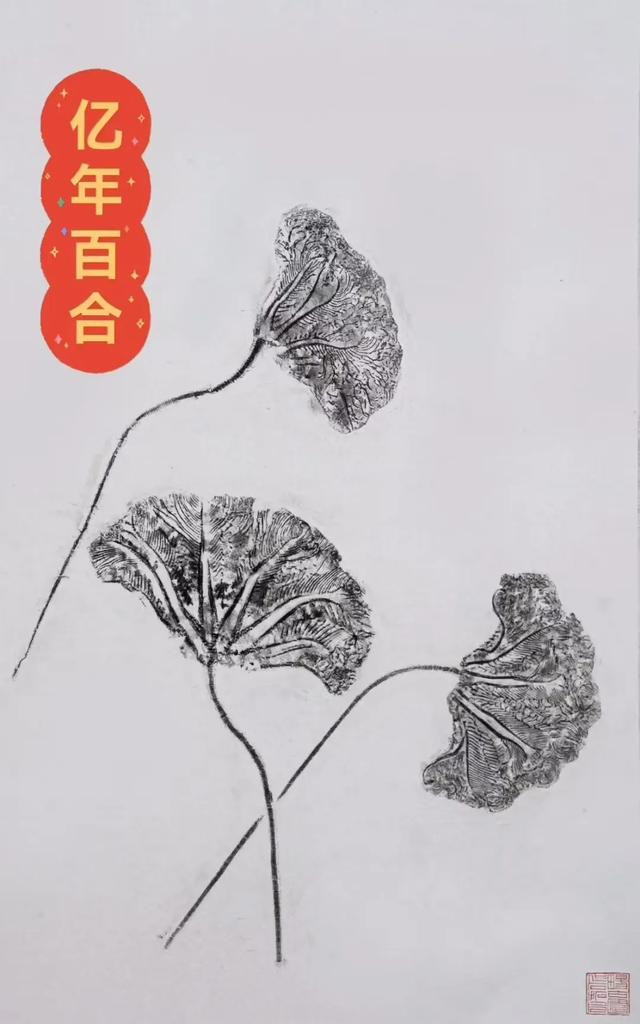

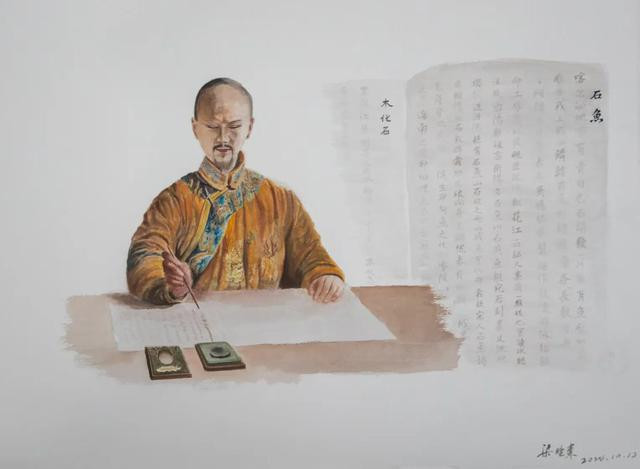

2024年11 月 28 日,“拓展太古——梁晓东中国化石文化创新作品展”在锦州市公共文化服务中心美术馆盛大开幕,其独创的50余幅“古生物艺术画”一经展出,旋即引起轰动,应观众要求,一再延展,直到50天后。

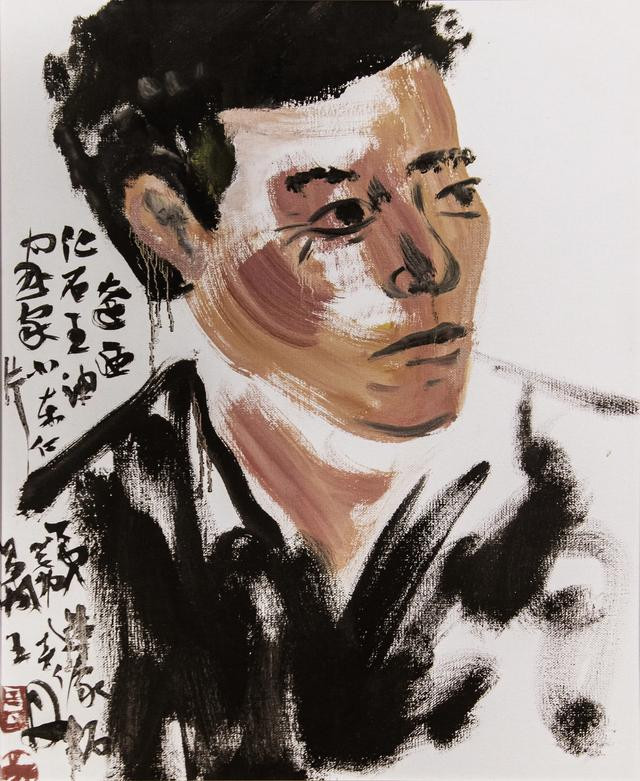

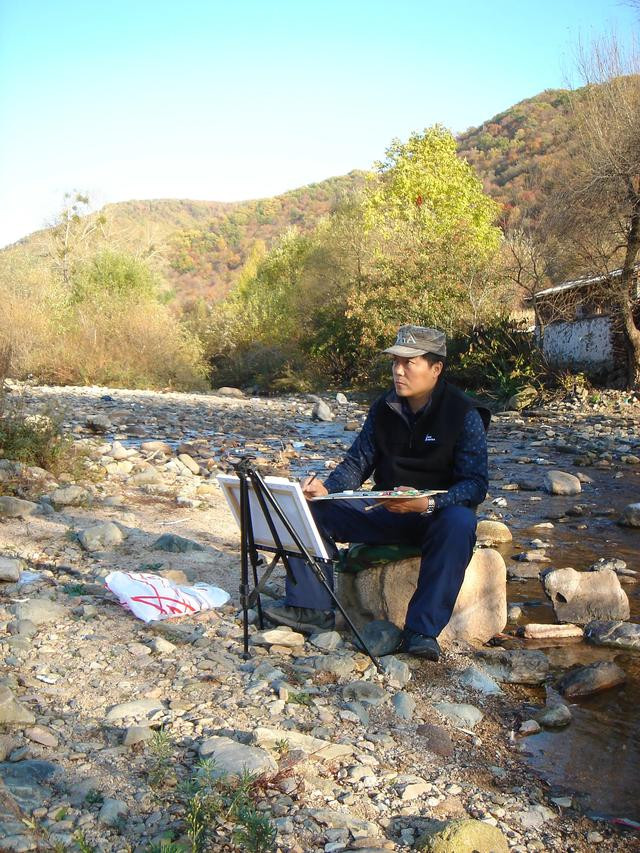

追溯梁晓东绘画历程,早在6岁,他就开始临摹小人书了,深得国画家郑春贵启蒙教育。19岁,和鲁迅美术学院的老师学习素描和油画,后师从王裕国学习国画。喜欢创作中国画、水彩画、油画。

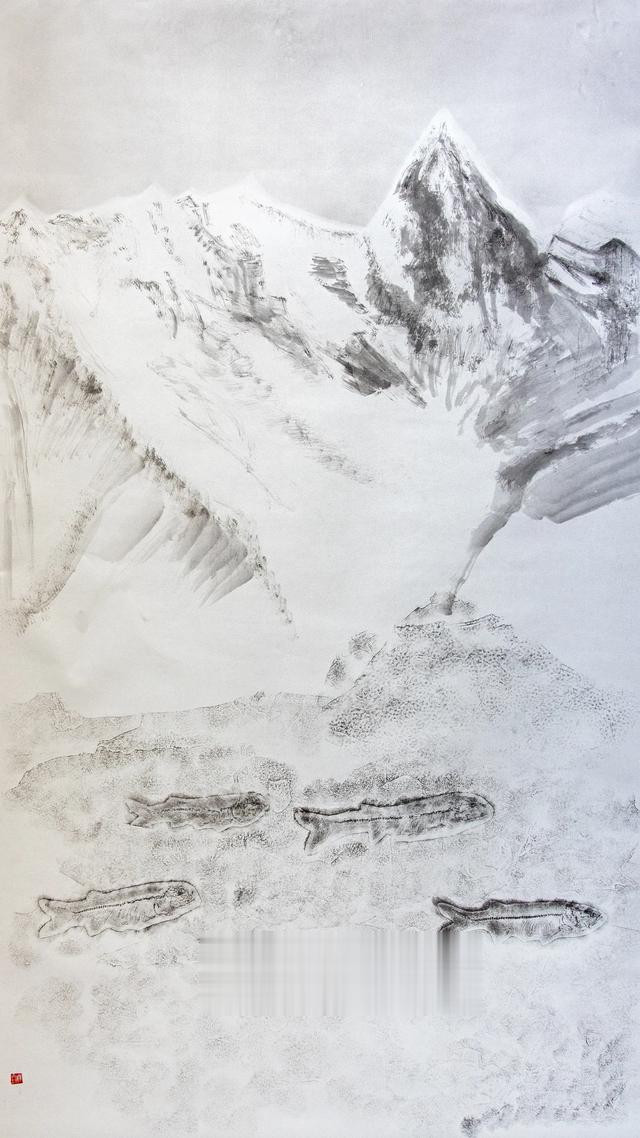

在研究古生物化石文化进程中,梁晓东曾经画过乾隆皇帝制作鱼石屏的油画、康熙皇帝研究化石的水彩画等,虽然得到业界的盛赞,但他自己总觉得还没有深刻地展现和弘扬中国深厚的古生物化石文化。后来,经过无数次的尝试,他练就了能够在不破坏古生物化石原貌和质地的前提下,将鱼化石上的鱼形以原生态的拓片形式呈现的本领。2023年,在辽宁省第二届美术作品双年展上,梁晓东的参展作品《时空印记》以其独树一帜的风格备受青睐,他将珍稀的狼鳍鱼化石拓片与水彩绘画巧妙结合,以艺术的形式呈现了亿万年前远古生灵的美丽与珍贵无比的时光印记。这一作品成为展会的一大亮点,赢得了观展者的高度赞誉。

在逐渐摸索中,梁晓东通过巧妙的构思和精湛的技艺,将一块或多块不同物种的古生物化石按照美术的审美要求和画面的整体需要重新组合,形成了一幅幅具有独特艺术魅力的画面。还陆续尝试将多种手段结合在一起,运用拓片、摹写、工笔、写意、书法、篆刻等中国传统艺术进行创作,把古生物学、考古学、文史学、美学相融合在一起,变成四位一体的全新艺术样式,创作出了一系列以古生物化石为题材的精美艺术品,他自己命名为“中国古生物艺术画”。

中央电视台书画频道特约美术教师、中国著名艺术家王裕国先生评价说:他把美术作品中的画面感、意境、审美、透视、明暗等要素巧妙地融入古生物艺术品中,使得这些作品不仅具有科学价值,更具备极高的艺术价值。有观众赞誉道:这些古生物艺术画形成了新的艺术门类。还有专家评价道:古生物艺术画开辟了世界古生物艺术的新天地。

对于梁晓东对古生物化石文化殚精竭虑地钻研,家里人是无条件予以支持的。他的工资,家里基本见不着。书籍都放在床边方便翻阅,堆得多了,妻子被迫到别的房间睡觉去了。每次丈夫外出考察前,妻子总是细心地为他准备好干粮、水果、药品、牛奶等。母亲退休之后,种植榛子苗,赚钱之后,总是不断地资助儿子“干正经事”。

在工作室里,与拜访的友人谈着谈着,梁晓东又走神了,眼睛落在案前的一本古代文献上。